- 市場概況:BTC/ETHは続落、時価総額.88兆 米株は堅調・VIX反発、原油62ドル台

- 清算後の需給帯で攻防:0.7k~3.2kのデマンド、7k/5k再テスト観測も

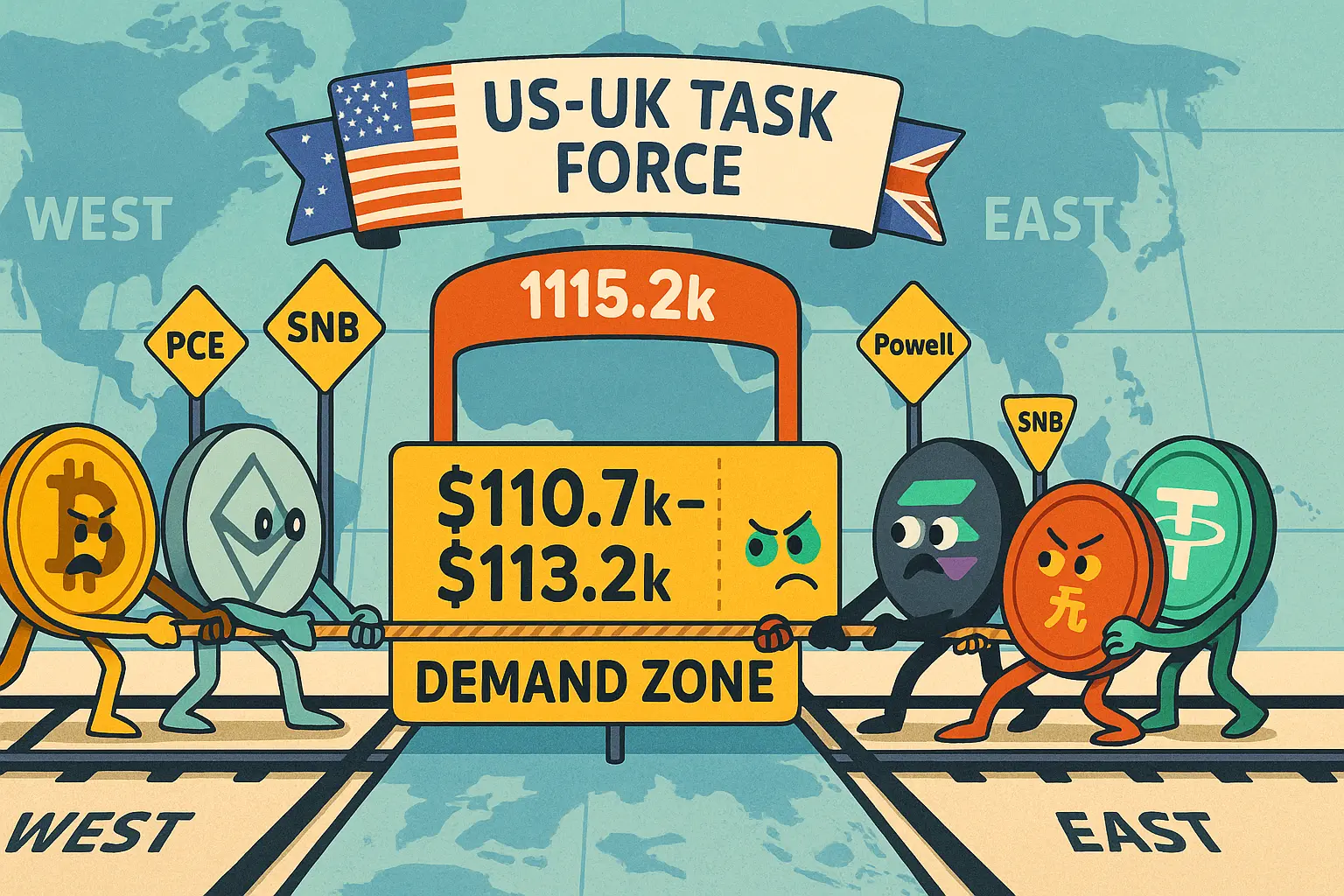

- 米英が共同タスクフォース新設:資本市場とデジタル資産の整合へ180日で提言

- ステーブル覇権争い:PYUSDのStablechain展開とAxCNHで「東西レール」競合が先鋭化

- ラテンアメリカの実需とインフラ:テザーのウルグアイ報道を否定、周辺国ではUSDT活用拡大

- 上場企業の「クリプト財務」加速:BTC・ETH・SOL各陣営で新たな動き

- マイニングとインフラ金融:CleanSparkがBTC担保の0M与信、HPC多角化も示唆

- 規制論点:L2シーケンサーは「取引所」か—業界とSECの見解が乖離

- エコシステム開発:XRPLが機関投資向けロードマップ—ネイティブ融資とZKP、MPT標準

- 英国の許認可動向:FCAは審査迅速化も申請減少、制度本格化を前に様子見広がる

- セキュリティ:配信者のSteam経由マルウェア被害、SOL約k流出—コミュニティが支援

- 今後の展望とリスク:PCE・英米連携の中で、BTCはコスト帯の攻防が継続

- 結論・要点整理:短期は「清算後の需給帯」vs「政策ヘッドライン」、中期はレール競争が鍵

市場概況:BTC/ETHは続落、時価総額.88兆 米株は堅調・VIX反発、原油62ドル台

きょうの相場サマリー

暗号資産市場は続落です。2025年9月23日9時22分(日本時間)のデータでは、時価総額は$3.88兆、24時間出来高は$190.75Bでした。主要2銘柄はともに下落し、センチメントはやや弱含みです。

- ビットコイン(BTC):$112,686(-1.54%)

- イーサリアム(ETH):$4,210(-2.93%)

- 市場ドミナンス:BTC 57.8%/ETH 13.0%

- 主要アルト:SOL $221.15(-4.84%)、DOGE $0.2426(-3.01%)

ステーブルコインは概ね安定です。USDTは$1.0012、USDCは$0.9990でした。USDTの24時間出来高は$192.11Bと大きく、流動性の柱になっています。

株式・為替・商品

米株は底堅い一方で、ボラティリティ指数は反発しました(時刻はニューヨーク時間)。

- S&P 500:+0.44%/ナスダック:+0.70%/ダウ:+0.14%

- VIX:16.10(+4.21%)

- 欧州:DAX -0.48%、FTSE 100 +0.11%

- 日本:日経平均 +0.99%

為替はドル高が優勢です。USD/JPYは147.75、EUR/USDは1.1798でした。コモディティは、金先物が$3,780.45(+0.14%)、WTI原油が$62.31(+0.05%)でした。

直近の価格レンジと前日終値

ビットコインは$116,000台→$112,000台へレンジを切り下げています。前日(9月22日)の終値は$112,673(前日比-2.23%)でした。短期は戻り待ちの売りと押し目買いが交錯する水準です。

用語解説

- 時価総額:上場済み暗号資産の「価格×発行数」の合計。

- 24時間出来高:直近24時間に成立した取引金額の合計。

- ドミナンス:市場全体に占める主要銘柄の時価総額比率。

- VIX:米株の予想変動率指数。上昇は不安定化のサイン。

- ステーブルコイン:法定通貨などに連動する価格安定型の暗号資産。

- ドル高:米ドルの相対的上昇。ドル建て資産には重しになる場合がある。

清算後の需給帯で攻防:0.7k~3.2kのデマンド、7k/5k再テスト観測も

先日も取り上げた$115k付近の建玉集中の流れが続きました。週明けはロングの清算が進み、ビットコインは$111.5k割れを一時試しました。その後は$110.7k~$113.2kの需要帯(デマンドゾーン)で反発の可否を探る展開です。

いま意識される価格帯

- $110.7k~$113.2k:直近のデマンドゾーン。ここでの反発が短期の分岐点になります。

- $115.2k:供給の約95%のコスト基準とされる水準。上回れない場合は上値が重くなります。

- $107.2k:外部流動性が溜まりやすい次の下側ターゲット。到達リスクが意識されています。

- $105.5k:より下の主要サポート帯。ここまでの再テスト観測も残っています。

先物主導からスポット需給へ

下落過程では先物市場が主導しました。ロング清算は$280M規模に達し、過度なレバレッジが整理されました。一方で、スポットでは買いが入りやすく、米系取引所の指標は現物プレミアムがプラスになる場面も確認されています。オンチェーンでは過去1か月で見かけ上の需要が約95,800 BTCという指摘があり、需給の下支えが継続しているとの見方が出ています。

短期シナリオの整理

- 反発シナリオ:$110.7k~$113.2kでの持ち直しに成功すると、清算一巡後の戻りで$117k付近の回復が視野に入ります。

- 下押しシナリオ:持ち合いが崩れると、外部流動性のある$107.2kまでの掘り下げが想定されます。

- 弱気延長シナリオ:$107.2kを明確に割れると、$105.5kまでの再テストを経て、レンジの下方拡大リスクが強まります。

いずれのケースでも価格決定は先物の建玉・清算フローに左右されやすい状況です。短期はスポットの買い需要がどこまで吸収できるかが焦点となります。

用語解説

- デマンドゾーン(需要帯):買い注文が厚く、下げ止まりやすい価格帯。

- 外部流動性:直近レンジの外側に溜まる損切り・逆指値などの約定候補。価格が「取りに行く」動きが出ます。

- コスト基準:保有者の平均取得価格帯。多くの供給の損益分岐となり、支持・抵抗になりやすい水準です。

- 先物OI(建玉残高):未決済の先物契約数。高水準はレバレッジの偏りを示します。

- ロング清算:証拠金不足で買いポジションが強制決済されること。下押し圧力になります。

- 現物プレミアム:特定取引所の現物価格が他市場より高い状態。現物買いの強さを示す手掛かりです。

米英が共同タスクフォース新設:資本市場とデジタル資産の整合へ180日で提言

先日も取り上げた規制協議の流れの延長で、米英が新組織を発表しました。英国のレイブス財務相と米財務長官ベセントが共同声明を出しました。両国は資本市場とデジタル資産の監督で協調を深めます。提言は180日以内に既存の英米ワーキンググループ経由で提出されます。

設置の狙いとカバー範囲

タスクフォースは短期と中長期の課題を並行して扱います。短期は越境ユースケースの実装支援です。中長期は市場インフラのデジタル化や標準化です。関係省庁と市場規制当局が参加します。民間との対話も前提とされています。

何が変わる可能性があるか

- 監督の整合:トークン化やデジタル証券の扱いが揃う可能性があります。

- 商品設計の明確化:先物やETFの上場要件のすり合わせが進み得ます。

- 越境資金調達の円滑化:発行、カストディ、開示の要件が噛み合います。

市場への含意

規制の歩調が揃えば、取引所と保管の接続が簡素化します。これにより、先物やETFのクロスリストも検討しやすくなります。トークン化債券やファンドの発行も効率化が期待されます。支払いや清算の相互運用も進みやすくなります。

タイムラインと次のチェックポイント

- 180日以内:初回提言の提出。対象分野と優先順位が可視化されます。

- 実装段階:パイロットや監督指針の改訂が検討されます。

- 民間参加:業界ヒアリングを通じ、実務要件が反映されます。

用語解説

- タスクフォース:特定課題を短期集中で検討する合同組織。

- ホールセール市場:機関投資家向けの大口取引市場。発行や清算が中心です。

- デジタル資産監督:暗号資産やトークン化証券の規制とルール設計。

- 越境資本調達:国をまたぐ発行や上場、販売の仕組み。

- 英米ワーキンググループ:両国の金融規制当局が連携する常設協議体。

ステーブル覇権争い:PYUSDのStablechain展開とAxCNHで「東西レール」競合が先鋭化

先日も取り上げた「非USD圏の台頭」に続き、ステーブルコインの主導権争いが進みます。米系はPYUSDの基盤拡張で速度と手数料を下げます。東アジアは香港発のAxCNHで貿易回廊を狙います。制度面では米国のGENIUS Actが追い風です。欧州はデジタルユーロで内需主導の設計を固めます。

米系:PYUSD×Stablechainの狙い

PayPal系のPYUSDは、Stablechainでの稼働を発表しました。目的は決済の即時性と低コスト化です。サブ秒の最終性と低手数料を前提に、送金と商取引の配布網を広げます。米国ではGENIUS Actが施行済みです。準備資産のルールと開示基準が整い、決済会社の導入が進む前提ができています。

東アジア:AxCNHの回廊戦略

香港では、オフショア人民元(CNH)連動のAxCNHが始動しました。狙いは越境決済と貿易金融です。ベルト・アンド・ロード圏のルートに焦点を当てます。市場全体のシェアでは米ドル系が優勢です。それでも、特定の回廊での実需獲得は可能です。ライセンスと監督の枠組みを活用し、段階的に流通を増やします。

欧州:デジタルユーロとMiCAの役割

欧州はデジタルユーロを制度軸に据えます。施行は法律整備後の段階実装となる見込みです。MiCAは非ユーロ建ての店頭決済に使用上限を設けます。これにより、域内の小口決済はユーロ建てへ誘導されます。越境やオフショアでは、流動性の深いドル系が引き続き優位です。

勝敗を分ける3条件

- 配布の埋め込み:ウォレットや決済端末にどれだけ自然に組み込めるか。

- ルールの透明性:準備資産、開示、償還フローが明確か。

- 回廊の深さ:貿易や送金の特定ルートで恒常的な需要があるか。

市場規模と当面の焦点

供給の拡大は配布チャネルと規制整備の速度で決まります。米系は民間ネットワークの広さが強みです。AxCNHは回廊特化で着実に積み上げます。欧州は法制度を整え、内需でのユースケースを固めます。今後は、商流への直結と償還の実務が評価軸になります。

用語解説

- PYUSD:米ドル連動のステーブルコイン。PayPal関連の発行体が管理。

- Stablechain:ステーブルコイン決済に最適化した独自チェーン。高速・低手数料が特徴。

- AxCNH:オフショア人民元(CNH)に連動するステーブルコイン。香港での枠組みを想定。

- GENIUS Act:米国の法制度。法定通貨連動トークンの準備資産や開示を規定。

- MiCA:EUの暗号資産規制。発行とサービス提供のルールを定める包括法。

- 最終性:取引が覆らない確定状態になること。決済リスクを下げる要素。

ラテンアメリカの実需とインフラ:テザーのウルグアイ報道を否定、周辺国ではUSDT活用拡大

テザーはウルグアイ撤退との報道を否定しました。現地の運営会社が政府と協議中と説明しています。報道では電力料金の未払いと停止措置が指摘されました。テザーは地域での長期的な取り組みを継続する姿勢を示しました。

供給側:電力コストと規制の壁

ウルグアイの電力は地域平均より高い水準です。相場は1MWhあたり約60〜180ドルとされます。隣国パラグアイは水力由来で約22ドルです。エネルギー集約型の事業には大きな差となります。

2018年には比価差を理由に事業移転の事例が出ました。規模の大きい施設ほど電気料金の影響は拡大します。料金交渉や優遇枠の有無が参入判断を左右します。運営会社は当局と条件調整を進めています。

需要側:通貨防衛ニーズとUSDTの実需拡大

需要面ではUSDTの利用が広がっています。ボリビアでは大手自動車メーカーが受け入れを開始しました。トヨタやヤマハ、BYDでの決済が例示されています。外貨不足下での支払い手段として使われます。

コロンビアでは送金事業者のアプリが選択肢を拡張しました。米ドル連動の貯蓄手段として提示されています。通貨安や資本規制の環境で実需が生まれます。個人の貯蓄と国際送金での用途が中心です。

何が今後の分岐点か

- 電力調達の安定化:料金と供給の確実性が稼働率を決めます。

- 規制適合の明確化:支払い条件や許認可の透明性が重要です。

- 実需の持続性:通貨防衛や貿易決済で恒常的な需要があるかです。

供給側の制約は依然として大きい状況です。一方で需要は通貨不安が強い国から拡大します。インフラの最適地選定と許認可整備が鍵となります。地域内での役割分担が進む可能性があります。

用語解説

- USDT:米ドルに連動するステーブルコイン。決済や送金に用いられます。

- ステーブルコイン:法定通貨などに価値を連動させた暗号資産です。

- MWh:電力量の単位。1メガワット時を表します。

- 通貨防衛:自国通貨安に対し価値の目減りを抑える行動です。

上場企業の「クリプト財務」加速:BTC・ETH・SOL各陣営で新たな動き

企業のバランスシートに暗号資産を組み込む動きが広がっています。今週はビットコイン、イーサリアム、ソラナの各陣営で、上場企業による新たな財務戦略が出ました。価格変動リスクと資本政策の組み合わせが、株価評価に直結しています。

ビットコイン:StriveがSemlerを買収し、約5,000BTCを取り込む方針

Strive Asset Management(米資産運用・金融サービス)はSemler Scientific(米ヘルスケア・テクノロジー)の買収を発表しました。評価額は約13億ドル、対価は全株式です。完了後、Striveは約1万900BTCを保有見込みです。うち約5,816BTCは直近で追加取得しました。Semlerの保有分約5,000BTCを取り込む形です。

買収公表後、Semlerの株価は上昇しました。一方で、Striveの株価は下落しました。市場は「BTC保有の純増」を評価しつつ、買収条件や将来の資本政策を織り込んだ形です。

イーサリアム:BitMineがETHを累計242万枚に拡大、同時の株式売出で株価は反落

BitMine Immersion(米ナスダック上場・元ビットコイン採掘/現ETHトレジャリー強化)はETH保有を242万枚へ拡大しました。時価で100億ドル超の規模です。あわせて約3億6,520万ドルの新株売出を発表しました。発表直後、株価は約10%下落しました。

同社は5〜15年の中長期視点でETHの保有戦略を掲げます。一方で、新株発行による希薄化や、価格ボラティリティへのエクスポージャー拡大が短期の評価を押し下げました。保有資産、現金、関連持分を合わせた総資産は約114億ドルと説明しています。

ソラナ:Heliusが初回のSOL取得を実行、財務戦略を可視化

Helius Medical Technologies(米医療機器・ニューロテック)は初回のSOL取得を実行しました。数量は760,190SOL、平均取得価格は231ドルです。取得額は約1億6,800万ドルとなります。手元資金約3億3,500万ドルを確保し、今後の追加取得も示唆しました。

公表後、株価は16%以上下落しました。暗号資産へのエクスポージャー増加を市場が精査した形です。直前の5億ドル規模の資金調達もあり、調達−取得−評価のつながりが意識されています。

資本政策と市場評価の要点

- 保有資産の規模と原資:現金、株式交換、負債などの組み合わせが評価に影響します。

- 希薄化の有無:新株発行は既存株主の持分を減らします。短期評価に反映されやすい要素です。

- 基準価格とNAVの関係:保有暗号資産の時価と企業価値の乖離が注目されます。

- ボラティリティの管理:価格変動リスクへの対処が中期の持続性を左右します。

- 開示の一貫性:取得方針、売却基準、ヘッジ有無の明確化が信頼性を高めます。

用語解説

- クリプト財務:企業が暗号資産を財務戦略に組み込む手法の総称です。

- トレジャリー(財務保有):企業の余剰資金や準備金として保有する資産を指します。

- NAV(純資産価値):保有資産の時価から負債を差し引いた価値です。株価との乖離が議論になります。

- 希薄化:新株発行などで既存株主の持分比率が下がることです。

- エクスポージャー:価格変動の影響を受ける度合いです。保有比率が高いほど大きくなります。

- 全株式対価(オールストック):現金ではなく株式のみで行うM&Aの支払い方法です。

マイニングとインフラ金融:CleanSparkがBTC担保の0M与信、HPC多角化も示唆

CleanSpark(米ビットコイン採掘・データセンター運営)は、Coinbase Prime(大手仮想通貨取引所コインベースの機関向け部門)から、ビットコイン担保で1億ドルの与信枠を確保しました。保有BTCを売らずに資金を調達し、成長投資に回す方針です。株式発行による希薄化を避け、資本効率を重視する姿勢を示しました。

BTC担保の与信枠と資金使途

同社は調達資金をエネルギー資産の拡充やマイニング設備の増強に充てます。さらに、HPC(高性能計算)分野への投資も視野に入れます。HPCはAIなど計算集約ワークロードの受け皿で、電力と冷却に強みを持つマイニング施設と相性があります。

「非希薄化」資金戦略の狙い

BTCを担保にするため、同社は保有資産のエクスポージャーを維持できます。一方で、株式発行による希薄化を回避できます。CFOは「インフラ優先」の方針を強調し、事業拡大と株主価値の両立を狙うと述べました。

マイナーの多角化という文脈

マイニング企業は収益源の多角化を急いでいます。電力コストや難易度の上昇に備え、HPCやAIホスティングに設備を転用する動きが続いています。CleanSparkの枠組みは、この潮流に沿ったバランスシート活用の一例です。

- 保有BTCを売却せずに資金化。

- 電力・設備への投資で稼働効率を底上げ。

- HPC対応で収益ポートフォリオを拡張。

用語解説

- 与信枠:あらかじめ設定された借入上限額。必要に応じて引き出せます。

- 担保融資:資産を担保に入れて受ける融資。今回の担保はビットコインです。

- 希薄化:新株発行で1株あたり価値や持分が薄まること。

- HPC(高性能計算):AI学習や科学計算など、大規模計算を行う基盤。

- エクスポージャー:価格変動などのリスクにさらされる度合い。

規制論点:L2シーケンサーは「取引所」か—業界とSECの見解が乖離

レイヤー2(L2)の「シーケンサー」を、米証券取引委員会(SEC)の規制下にある「取引所」とみなすかが争点になっています。業界はインフラと位置づけます。一方でSEC側は、中央集権的な順序付け機能に登録義務が及ぶ可能性を示しています。

業界側の主張:Baseはインフラでありマッチングではない

9月22日、Paul Grewal氏(Coinbase最高法務責任者)は、Base(米大手取引所コインベースのL2)のシーケンサーは汎用の実行インフラだと説明しました。注文の照合や価格形成は各アプリのスマートコントラクトが担う、という整理です。Jesse Pollak氏(Base創設者)も、シーケンサーはFIFO(先入れ先出し)でトランザクションを並べ、イーサリアムへバッチ送信するだけだと述べました。利用者はL1経由でシーケンサーをバイパスでき、検閲耐性も確保できるとしています。

SEC側の視点:中央集権的な「順序付け」は登録要件を招くリスク

9月8日、SECのHester Peirce委員はインタビューで、中央集権的に制御されたマッチングエンジンに近い機能には規制が及ぶ可能性に言及しました。とくに、証券に該当する資産の取引を一体で扱う場合は、取引所登録の検討が必要になるとの見方です。完全に分散化されたプロトコルは別の扱いになり得る、とも示しました。

線引きが未整理:段階的分散化と機能ごとの適用範囲

Baseは「段階的分散化」を採用し、現状はステージ1での権限縮小を進めています。将来の提案者の分散化やブロックビルディングの開放が進んだとしても、どの機能が「取引所」に該当するかの線引きはなお不明確です。順序付け、検閲耐性、価格形成、注文照合の責任の所在を分離できるかが、制度設計の焦点となります。

用語解説

- L2(レイヤー2):イーサリアムなどの上に構築された拡張レイヤー。手数料と処理速度を改善します。

- シーケンサー:L2で取引を集約し順序付けし、L1へバッチ送信する役割のノード。

- マッチングエンジン:売買注文を突き合わせて約定させる仕組み。多くの取引所の中核機能。

- 取引所登録:SECなどの規制当局に取引所として登録し、ルールに従うこと。

- FIFO:先に入った取引から処理する順序付け方式。

- 段階的分散化:運営権限を段階的に開放し、権限集中を減らしていく設計。

- 検閲耐性:特定の取引を恣意的に排除しにくい性質。

エコシステム開発:XRPLが機関投資向けロードマップ—ネイティブ融資とZKP、MPT標準

XRPL(XRP Ledger)が、機関投資家を主対象にした開発計画を示しました。論点は三つです。台帳レベルのネイティブ融資、ゼロ知識証明(ZKP)を使った選択的開示、そして複雑な金融属性を扱えるMPT標準です。いずれも「プライバシーとコンプライアンスの両立」を軸に、トークン化と決済の実装を前進させる内容です。

ネイティブ融資:台帳レベルで貸借と精算を管理

v3.0でネイティブ融資機能を導入します。貸付はシングルアセット・ボールトでプール化されます。ボールトは流動性を集約し、譲渡可能なシェアを発行します。発行、返済、照合といったライフサイクルは台帳で自動管理します。信用審査やリスク評価は、従来どおり機関側の既存モデルを併用します。

ZKPと選択的開示:KYCを証明しつつ匿名性を確保

ZKPを用いた機能を段階導入します。第一弾は「コンフィデンシャルMPT」です。担保やポジションの詳細を隠し、KYC遵守だけを証明できます。監査人は活動の正当性を検証できます。相手先の取引データは保護します。準備金の証明(Proof of Reserves)にも応用できます。

MPT標準:満期や移転制限などの属性をトークンに内包

マルチパーパス・トークン(MPT)は10月に導入されます。満期、トランシェ、移転制限などのメタデータを、スマートコントラクトなしで表現します。債券、マネー・マーケット・ファンド、ストラクチャード商品を想定します。DEXとの統合も予定され、AMMプールでの流通を視野に入れます。

コンプライアンス機能:DID連携、フリーズ、事前シミュレーション

認証情報(Credentials)はDIDに紐づきます。発行者はKYCや許認可の状態を証明できます。Deep Freezeは、フラグ付きアドレスからの送付を一時停止します。制裁対応などに使えます。Simulateはコミット前にトランザクションを検証します。高額取引の運用リスクを抑えます。許可型ドメインと許可型DEXは、バリデータ投票が進行中です。入場要件を定めつつ、XRPLの注文板型DEXの効率を保つ設計です。

実装スケジュールと位置づけ

コンプライアンス系ツールは順次利用可能です。MPTは10月、コンフィデンシャルMPTは翌年1~3月期の予定です。v3.0では融資、トークン化、許可型市場、プライバシーの各機能を統合します。これにより、XRPやRLUSDを含む資産の決済、担保融資、トークン化商品の取引を、台帳レベルで一体運用する狙いです。

用語解説

- XRPL(XRP Ledger):XRPをネイティブ資産とする分散型台帳。

- ZKP(ゼロ知識証明):秘密を明かさずに「条件を満たす」ことだけを証明する技術。

- MPT(Multi-Purpose Token):金融属性のメタデータを内包できるXRPLの新トークン標準。

- シングルアセット・ボールト:単一資産で流動性を集め、貸付とシェア発行を行う仕組み。

- DID(分散型ID):ブロックチェーンと相性のよい自己主権型のデジタルID。

- Deep Freeze:特定アドレスの資産移動を一時停止する制御機能。

- Simulate:台帳反映前に取引を検証する事前シミュレーション機能。

- 許可型ドメイン/DEX:証明済み参加者のみが取引できる領域や市場。

- Proof of Reserves:保有準備金の存在を第三者が検証する枠組み。

- AMM/DEX:自動マーケットメイク型の分散型取引所。

英国の許認可動向:FCAは審査迅速化も申請減少、制度本格化を前に様子見広がる

英国の金融規制当局FCA(金融行為監督機構)は、仮想通貨事業者の登録審査を高速化しています。平均処理日数は2022/23年度の511日から、2024/25年度は158日まで短縮しました。一方で申請数と承認数は減っています。制度の本格移行を前に、事業者の様子見が広がっています。

処理は速いが、申請数と承認数は縮小

登録申請は2年間で約43%減少しました。承認件数も8件から6件、直近は3件へと減っています。審査のスピードは上がりましたが、結果として通過率は低下しています。撤回件数は70件から15件へ減りました。準備不足の申請が減った可能性があります。

なぜ申請が減っているのか

背景には制度の二段階化があります。まずは登録制度、次にフルライセンスへの移行です。事業者は二重手続きを避けたい事情があります。2026年に向けた本格法制の見通しが示されたため、申請時期を後ろ倒しにする動きが出ています。

最低基準の新提案と、2026年への移行

FCAは最低基準の提案を公表しています。業務継続計画、金融犯罪対策、顧客対応などを明確化します。要件が固まるほど、必要な投資が読みやすくなります。多くの事業者は、最終ルールを見極めてから動く構えです。

国際的な誘致競争という外部要因

シンガポールのMASやドバイのVARAは受け入れに積極的です。英国が人材と資本を引きつけるには、透明で一貫した枠組みが重要です。FCAの審査迅速化は競争力の底上げにつながります。実効性は最終ルールと運用で決まります。

投資家とユーザーへの意味合い

審査の質と速度は、サービスの信頼性に直結します。撤回が減ったことは、申請の成熟度が上がった兆しです。一方で承認の狭き門は続いています。2026年に向けて、英国拠点の新サービスは段階的に整備が進む見込みです。

用語解説

- FCA(金融行為監督機構):英国の主要な金融規制当局。行為規制と市場監督を担う。

- 登録制度:暗号資産サービス提供者が、AML/CFTなどの基準で受ける初期の許認可。

- フルライセンス:本格的な事業免許。運営管理や資本規制など、より広範な要件を含む。

- 最低基準(プロポーザル):運用体制、セキュリティ、苦情対応などに関するFCAの提案基準。

- MAS / VARA:シンガポール金融管理局(MAS)とドバイの仮想資産規制局(VARA)。誘致に積極的。

セキュリティ:配信者のSteam経由マルウェア被害、SOL約k流出—コミュニティが支援

がん治療費を集めていた配信者が、9月21日に被害を受けました。視聴者に勧められたPCゲーム配信プラットフォーム「Steam」のタイトルを起動後、ウォレットが侵害されました。ソラナ(Solana)の暗号資産SOLが約3万1,000ドル相当流出しました。事案はライブ配信と暗号資産が交差する脆弱性を示しています。

経緯と被害状況

配信者はSolana上で「Help Me Beat Cancer(CANCER)」というトークンを発行していました。トークンの取引手数料から得た収益を治療費に充てる計画でした。9月21日、視聴者の提案でSteam上のゲーム「Block Blasters」を起動しました。その直後、ウォレットから約31,189ドル相当のSOLが引き出されました。配信中に被害が判明し、SNSでも状況を報告しました。

追跡と救済の動き

暗号資産コミュニティの支援が広がりました。著名なオンチェーン調査者やセキュリティ研究者が調査に参加しました。研究グループは、同ゲームによる感染端末を多数確認したと報告しました。被害総額は複数の被害者を合算すると15万ドル超とされます。インフルエンサーによる寄付もあり、配信者は警察への届け出とウォレット変更を行いました。

プラットフォームと暗号資産の接点にある課題

事案は配布経路の信頼と端末の安全性が、暗号資産の保全に直結することを示しました。ゲーム配信プラットフォームは広い利用者基盤を持ちます。そこでのマルウェア混入は波及効果が大きくなります。一方で、トークンや寄付を通じたコミュニティの救済が迅速に可視化されました。クリエイターと投資家の行動が、被害抑制と資金補填の両面に影響を及ぼしました。

用語解説

- Steam:米Valveが運営するPCゲーム配信プラットフォーム。

- Solana(SOL):高速処理を特徴とするレイヤー1ブロックチェーンと、その基軸通貨。

- ウォレット侵害:端末感染などで秘密鍵や署名権限が不正取得される状態。

- オンチェーン調査:ブロックチェーン上の取引履歴を解析し、資金移動を特定する手法。

- マルウェア:不正な動作を行うソフトウェア。情報窃取や遠隔操作に用いられる。

- トークン手数料(クリエイター報酬):トークンの売買で発生し、発行者に配分される収益。

今後の展望とリスク:PCE・英米連携の中で、BTCはコスト帯の攻防が継続

今週は米国の物価指標と要人発言が集中します。ビットコインは、清算後の需給帯での攻防が続いています。短期の分水嶺は$115.2kの「供給95%コスト」です。この水準を明確に回復できるかが、次の方向性を左右します。米英の政策連携やステーブル規制の整備は、越境フローの設計に影響します。結果として、価格のリスクと支援の両面が同時に働きます。

今週のマクロ日程と市場感応度(日本時間)

- 9/23(火) 25:35(=9/24(水) 1:35):パウエルFRB議長 発言。金融環境の見通しを再確認し、リスクセンチメントに波及します。

- 9/24(水) 23:00:米8月新築住宅販売(前回65.2万件、予想65.0万件/前月比 前回-0.6%、予想-0.3%)。住宅需要が長期金利と株式の方向感に影響します。

- 9/25(木) 08:50:日銀・金融政策決定会合 議事要旨公表。国内金利観測と為替に影響します。

- 9/25(木) 16:30:スイス中銀(SNB)政策金利(前回0.00%、予想0.00%)。欧州金利の手掛かりとなり、為替経由で資産価格に波及します。

- 9/25(木) 21:30:米4–6月期GDP確定値(前期比年率 前回3.3%、予想3.3%)。成長の最終確認で、インフレ粘着度の評価につながります。

- 9/26(金) 21:30:カナダ7月GDP(前月比 前回-0.1%、予想0.1%/前年同月比 前回0.9%、予想0.7%)。資源・為替を通じたリスク選好の振れに注意します。

- 9/26(金) 21:30:米8月PCEデフレーター(総合 前年同月比 前回2.6%、予想2.7%)。金融政策期待とドルに直結します。

- 9/26(金) 21:30:米8月PCEコア(除く食料・エネルギー 前月比 前回0.3%、予想0.2%/前年同月比 前回2.9%、予想2.9%)。実質金利とバリュエーションに影響します。

- 9/30(火) 13:30:豪RBA政策金利(前回3.60%)。オセアニア金利とコモディティ通貨の方向性を確認します。

- 9/30(火) 15:00:英4–6月期GDP改定(前期比 前回0.3%/前年同期比 前回1.2%)。ロンドン市場のリスク許容度に影響します。

- 10/1(水) 08:50:日銀短観・大企業製造業DI(前回13)。国内景況感の節目で、円相場の反応に留意します。

- 10/1(水) 13:30:インド中銀 レポレート(前回5.50%)。新興国フローの地合いを確認します。

- 10/1(水) 18:00:ユーロ圏9月HICP速報(コア含む)。欧州インフレ趨勢とECBスタンスの手掛かりです。

- 10/1(水) 21:15:米9月ADP雇用(前回5.4万人)。先行指標として金利・為替のボラティリティを高めます。

- 10/1(水) 23:00:米9月ISM製造業(前回48.7)。景況感の節目で株式・暗号資産の相関に影響します。

- 10/3(金) 21:30:米9月雇用統計(非農業者数 前回2.2万人、失業率 前回4.3%、平均時給 前月比 前回0.3%/前年同月比 前回3.7%)。金融政策の帰趨を左右します。

- 10/3(金) 23:00:米9月ISM非製造業(総合 前回52.0)。サービス価格の粘着度と実体経済を点検します。

インフレ関連が予想を上回ると、ドル高・長期金利高に振れやすく、暗号資産には逆風です。予想を下回れば、金利低下期待が広がり、相場の下支え要因になります。ディスインフレが進めば、リスク資産には支援材料になります。

テクニカルの焦点:5.2k攻防と下方リスク

$115.2kの回復と維持が短期の鍵です。ここは供給の大半のコスト帯です。直近は$110.7k〜$113.2kの需要帯で反発可否を探っています。ここを割り込むと、$107.2kの流動性取りが意識されます。売りが続けば、$105.5kが次の下値目処になります。

先週はロング清算が進みました。先物の建玉調整で、過度なレバレッジは一服しています。一方で、スポット需要は下支えになり得ます。スポットの買い戻しが続くかが、レンジ上抜けの条件になります。

政策・規制の相互作用:米英タスクフォースの意味

米国と英国は、資本市場とデジタル資産の整合に向けたタスクフォースを設置しました。180日で提言をまとめます。監督の枠組みや市場インフラの標準化が論点です。先物、ETF、トークン化の越境利用に影響します。規制の整合は、資金フローの摩擦を減らす可能性があります。一方で、適合コストの上昇は短期の流動性を圧迫する局面も想定されます。

想定シナリオ(数日〜数週間)

- 上振れシナリオ:$115.2kを回復し維持。$117k台のレジスタンス試しへ。スポット需要が主導します。

- 持ち合いシナリオ:$110.7k〜$115.2kでの揉み合い。PCE待ちで方向感に欠けます。

- 下振れシナリオ:$110.7kを明確割れ。$107.2k、$105.5kの順で流動性を探索します。清算再拡大に注意です。

分岐の条件は明確です。インフレ指標とドル金利、先物の建玉動向、そしてスポットの買いの強さです。これらが同時に上向けば、上振れシナリオが現実味を帯びます。

主要リスクと留意点

- インフレの上振れ:PCEの強含みで金融引き締め期待が再燃します。

- レバレッジ再膨張:建玉と資金調達率が過熱すると、清算リスクが高まります。

- 規制ヘッドライン:市場構造やステーブルの規律強化は短期の流動性を圧迫します。

- システミック要因:取引所障害、ハッキング、ステーブルの乖離は波及が速いです。

- 為替と原油:ドル高やエネルギー価格の変動は、リスク選好に影響します。

用語解説

- PCEデフレーター:米個人消費の物価指標。FRBが重視します。

- 供給95%コスト:流通供給の約95%の平均取得価格帯を示す水準です。

- 需要帯・供給帯:買いと売りが厚い価格領域のことです。

- 外部流動性取り:レンジ外のストップや指値を取りにいく動きです。

- 建玉(OI):先物・永久契約の未決済枚数です。過熱の目安になります。

- スポット需要:現物の買い需要です。価格の持続性に影響します。

- 米英タスクフォース:米国と英国の共同検討体。市場と規制の整合を協議します。

- SNB:スイス国立銀行。欧州金利や為替に影響します。

結論・要点整理:短期は「清算後の需給帯」vs「政策ヘッドライン」、中期はレール競争が鍵

短期の焦点は、清算後の$110.7k~$113.2k帯での攻防です。ここを維持できるかが初動です。$115.2k(供給95%コスト)を速やかに回復できるかも、反発の条件になります。先物の建玉縮小と、スポット需要の下支えのバランスが鍵です。

中期では、決済レールの主導権争いが進みます。米系はPYUSD拡張と法制整備で分散展開を急ぎます。対するアジアはAxCNHで回廊特化の越境決済を狙います。欧州はデジタルユーロを制度軸とし、店頭決済の主導権を狙います。資金の流れは、配布網とルール整備の速度で変わります。

週内はパウエル発言やPCEなどの指標が続きます。英米タスクフォースの設置で政策連携も意識されます。ヘッドラインの内容とタイミングが、清算後の値動きに重なりやすい地合いです。結果次第で、Q4に向けた資金配分の筋道が見えやすくなります。

本日の要点(箇条書き)

- 短期:$110.7k~$113.2kの需給帯が攻防の中心です。

- 分水嶺:$115.2k回復の可否がモメンタムを左右します。

- 政策:米英タスクフォースで越境規制の整合が前進します。

- レール:PYUSDとAxCNHで「東西レール」競合が加速します。

- イベント:PCEなどの物価指標が金利とドルを動かします。

本記事にはAIによる収集・分析データが一部含まれます。情報の正確性には十分留意していますが、最終的な判断はご自身の責任でお願いします。

また、本記事は投資判断を促すものではなく、市場理解を目的とした情報提供にとどまります。

用語解説

- 清算(リクイデーション):証拠金不足で強制的に建玉が解消されることです。

- 需給帯:売買が多く、価格が反発または停滞しやすい価格帯です。

- 供給95%コスト:流通量の約95%が取得した平均コスト近辺の推定水準です。

- 決済レール:送金や支払いの基盤となる仕組みやネットワークです。

- タスクフォース:特定課題に取り組む合同の実務チームです。

- PCEデフレーター:米国の個人消費の物価指標で、金融政策の重要材料です。

コメント