- 本日のポイント

- 市場概況:ビットコインは11.4万ドル台、米株は上昇・VIX低下、為替は円安基調

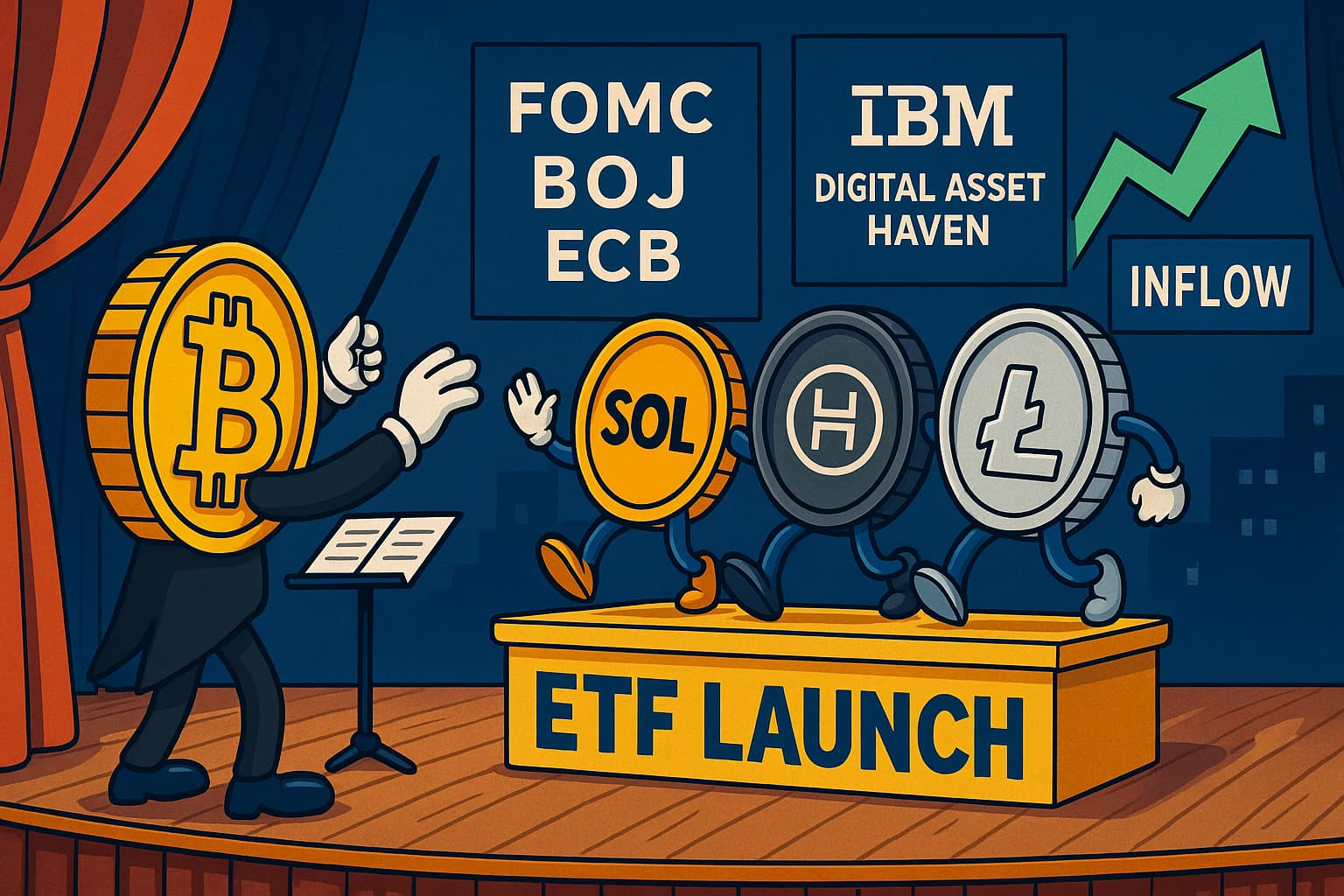

- 現物ETF:SOL・LTC・HBARが今週上場へ(米政府閉鎖下でも手続き進展)

- 伝統金融インフラ:IBMが機関向け「Digital Asset Haven」発表

- 決済連携:Citi×Coinbaseが機関向けデジタル資産ペイメントを拡張

- 資金フロー:CoinShares週次+9.2億ドル、利下げ観測でリスク許容度回復

- 企業トレジャリー動向:ABTCのBTC積み増し、ストラテジー初格付け、ETHZillaの自社株買い

- 規制・判例:カナダのステーブル規律検討、インドはXRPを「財産」と認定

- プロトコル運営と供給:dYdX補償投票へ、BNBは四半期バーン実施

- 供給イベントの先送り:Mt.Goxは2026年10月まで再延期、フローの「滴り化」

- 技術論点:Solana創設者がL2の「分散性」を批判、法的・社会的分散性の反論も

- センチメント:MetaMaskのドメイン登録でエアドロ期待、LINKはクジラの累積継続

- 今後の展望とリスク:FOMC・日銀・ECB、そしてETFローンチの需給

- 結論・要点整理

本日のポイント

一言要約:今週は現物ETFの連鎖上場、伝統金融の本格参入、利下げ観測が重なり、ニュース主導の値動きになりやすい局面です。外交日程のヘッドラインにも注意が必要です。

今日のハイライト

- 市場概況: 時価総額 $3.87兆/出来高 $161.7B。BTC $114,064(-0.63%)、ETH $4,119(-1.24%)、BTCドミナンス 59.2%。

- 現物ETF: SOL・HBAR・LTCが今週上場見込み。BSOLはステーキング設計を採用。

- TradFi参入: IBMが機関向け基盤を発表。Citi×Coinbaseは決済連携を拡張。

- 資金フロー: CoinShares +$9.21億の純流入。BTC主導、ETHは小幅流出。

- 企業・供給: ABTCがBTC積み増し、Strategyに初格付け、ETHZillaは自社株買い。Mt.Goxは弁済を2026/10まで延期、BNBは四半期バーン。

- 規制・判例: カナダがステーブル規律を検討。インド高裁はXRPを「財産」と位置付け。

- 技術・センチメント: Solana創設者がL2の分散性を批判。MetaMaskのドメイン登録でエアドロ期待、LINKは大口累積。

今週のイベント

- 10/29: FOMC(0.25%利下げ観測)

- 10/30: 日銀・ECB、ユーロ圏/独GDP速報

- 10/31: 米PCE関連統計

- ETF: SOL・HBAR・LTC(10/28見込み)、GSOL転換(10/29見込み)

- 外交: 東京での日米会談後、韓国・慶州で米韓・米中の首脳会談

数値スナップショット(日本時間 10/28 9:36)

- BTC: $114,064(24H -0.63%)

- ETH: $4,119(24H -1.24%)

- 暗号資産合計: 時価総額 $3.87兆/出来高 $161.7B

- 米株(前営業日): ダウ +0.71%/S&P500 +1.23%/ナスダック +1.86%/VIX 15.79

- 為替: USD/JPY 152.45近辺

- コモディティ: 金先物 $4,008.7/WTI原油 $61.16

詳細は以下の各セクションへ。

市場概況:ビットコインは11.4万ドル台、米株は上昇・VIX低下、為替は円安基調

きょうの3行まとめ

- BTCは$114,064(24H -0.63%)、ETHは$4,119(-1.24%)。時価総額は$3.87兆、ドミナンスはBTC 59.2%。

- 米株はダウ+0.71%、S&P500+1.23%、ナスダック+1.86%。VIX 15.79で低下。

- USD/JPY 152.45近辺。金先物$4,008.7、WTI原油$61.16。主要会合は29日FOMC、30日日銀・ECB。

暗号資産の現在地(価格・出来高・ドミナンス)

暗号資産の時価総額は$3.87兆です。ビットコイン(BTC)は$114,064で、24時間の変動率は-0.63%です。イーサリアム(ETH)は$4,119で-1.24%です。BTCの市場シェアを示すドミナンスは59.2%です。24時間出来高は$161.74Bです。数値は市場全体のリスク許容度を示し、短期の資金フローの手がかりになります。

株式・ボラティリティ(リスク選好の温度感)

米株は主要3指数がそろって上昇しました。ダウは+0.71%、S&P500は+1.23%、ナスダックは+1.86%です。市場の不安度を示すVIXは15.79で低下しました。株式のリスク選好が改善すると、暗号資産にも資金が戻りやすい環境になります。

為替・コモディティ(マクロ連動のチェックポイント)

為替はUSD/JPYが152.45近辺です。円安は、ドル建て暗号資産の円換算価格を押し上げやすい要因です。コモディティでは、金先物が$4,008.7、WTI原油が$61.16です。金は安全資産の指標、原油はインフレや成長期待の手がかりとして見られます。

イベント日程(直近の材料)

- 10月29日:FOMC(米連邦公開市場委員会)

- 10月30日:日銀金融政策決定会合、ECB理事会、ユーロ圏・ドイツGDP速報

- 10月31日:米個人消費支出(PCE)関連統計

これらの決定や統計は金利観測に直結します。金利観測は、株式や為替を通じて暗号資産の変動要因になりやすいです。

地政学のメモ(為替への波及に注意)

10月28日、トランプ米大統領が来日し、首相と会談しました。報道では、この後に韓国や中国での首脳会談が見込まれています。外交日程は為替や株式のセンチメントに影響し、暗号資産にも波及する可能性があります。

用語解説

- ドミナンス:市場時価総額に占める特定通貨の割合。資金の偏りを示す。

- VIX:米S&P500の予想ボラティリティ指数。数値が低いほど不安心理が弱い。

- FOMC:米国の金融政策を決める会合。金利や量的政策を議論する。

- 日銀・ECB:日本銀行と欧州中央銀行。政策金利と金融政策を所管する。

- PCEデフレーター:米個人消費の物価指標。FRBの物価目標の判断材料。

現物ETF:SOL・LTC・HBARが今週上場へ(米政府閉鎖下でも手続き進展)

ポイント整理

- NYSEが新たな現物ETFの上場通知を掲出。最短で今週前半に取引開始の見通し。

- Bitwise「Solana Staking ETF(BSOL)」は、Helius協力でステーキング機能を組み込む設計。

- CanaryのHBAR/LTCはNasdaqでの上場を予定。Grayscaleのソラナ関連商品も続く見込み。

- 米政府のシャットダウンでS-1審査は遅延したが、一般上場基準やForm 8-Aの枠組みで進展。

- 昨年のBTC/ETH現物ETFに続き、単一資産ETFの裾野が拡大する局面。

上場の見通しと個別の動き

NYSEは、ソラナなど複数の現物ETFについて、上場に向けた通知を出しました。通知の掲出は、取引開始が近いことを示します。報道では、早ければ今週前半から売買が始まる見込みです。

Bitwiseの「BSOL」は、ソラナを現物で100%組み入れる設計です。さらに、Heliusと連携し、ステーキング由来のリワードを取り込む仕組みを備えます。Canaryは、ヘデラ(HBAR)とライトコイン(LTC)の現物ETFをNasdaqに上場させる計画です。Grayscaleのソラナ関連商品も週内ローンチが示唆されています。

手続きが進んだ背景

米証券取引委員会(SEC)は政府閉鎖の影響下にあります。このため、通常のS-1登録は足踏みしていました。一方で、取引所側の一般上場基準(ジェネリック・リスティング・スタンダード)の整備や、Form 8-Aの活用により、上場プロセスが前倒しで動いたと整理できます。

結果として、個別銘柄を対象にした現物ETFの承認・上場が、BTC/ETH以外でも現実味を帯びています。制度面の選択肢が増えたことが示されました。

市場への意味合い

新たな現物ETFは、現物を直接保有する点が特徴です。投資家は、現物の受け渡しや保管を意識せず、上場商品でエクスポージャーを得られます。ソラナのようにステーキングを組み込む設計は、ネットワーク収益の取り込みという新たな要素をもたらします。

昨年のBTC/ETH現物ETFに続く流れは、暗号資産の伝統市場との接続を強めます。銘柄ごとの資金流入や、指数連動商品の開発にも波及する可能性があります。

用語解説

- 現物ETF:対象資産を実際に保有するタイプのETF。先物連動型と異なる。

- ステーキング:保有通貨をネットワークに預け、報酬を得る仕組み。PoS型で用いられる。

- S-1登録:米国で新規証券を公開する際の登録届出書。SECが審査する。

- Form 8-A:証券を取引所に上場・登録するための書類。上場手続きに用いる。

- 一般上場基準:特定の要件を満たす上場商品の審査を効率化する基準。

- NYSE:ニューヨーク証券取引所。米国の大手証券取引所。

- Nasdaq:米国の電子株式市場。成長企業やETFの上場が多い。

- Bitwise:米資産運用会社。暗号資産の指数連動商品などを展開。

- Helius:ソラナ向けのインフラ企業。バリデータ運用や開発支援を行う。

- Canary:資産運用会社。暗号資産の上場投資商品を手がける。

- Grayscale:大手デジタル資産運用会社。複数の暗号資産商品を提供。

伝統金融インフラ:IBMが機関向け「Digital Asset Haven」発表

ポイント整理

- IBMが年内提供のSaaS型プラットフォームを公表しました。

- カストディ、決済、コンプライアンスを一体運用できます。

- マルチチェーン対応で、DeFi利回りへの接続も想定しています。

- 鍵管理はMPC/HSM/オフライン署名を用途に応じて選べます。

- トークン化とステーブルコイン需要の拡大を本番運用へつなげます。

何ができるか(機能)

同基盤は、複数チェーンにまたがる資産を一つの画面で扱います。資産の保管、送金、決済をまとめて管理します。さらに、KYCやAMLの確認を標準機能として組み込みます。運用ルールはポリシーで定義し、権限や承認フローを分かりやすく統制します。

DeFiに接続して、ネットワーク利回りを取得する運用も想定します。APIとSDKで社内システムと連携し、既存の財務や決済の流れに組み込みやすくします。

セキュリティと鍵管理

鍵管理は三つの方式から選べます。MPCは鍵を分散して署名します。HSMは専用ハードで鍵を守ります。オフライン署名は、ネットから切り離してリスクを抑えます。これらは資産の種類や規制要件に合わせて組み合わせ可能です。

実行環境は機密計算に対応します。機密データをハードウェアで隔離し、権限者でも勝手に触れない設計です。これにより、鍵の生成や署名処理を安全に行えます。

なぜ今か(背景)

トークン化やステーブルコインの普及が進んでいます。企業や公的機関は、24時間の送金や決済を求めています。しかし、運用と規制対応を同時に満たす基盤は不足していました。今回の発表は、金融機関の厳格な基準に沿った運用を前提とします。

市場への意味合い

伝統金融のレールに、ブロックチェーンの資産が載りやすくなります。カストディと決済、ルール運用を一体化することで、導入の障壁が下がります。結果として、ステーブル送金やトークン化資産の取り扱いが広がる可能性があります。周辺の銀行や決済事業者にも波及が見込まれます。

用語解説

- IBM:米大手テック企業。企業向けインフラに強み。

- DeFi:分散型金融。仲介を介さずに金融機能を提供する仕組み。

- KYC/AML:本人確認(KYC)とマネロン対策(AML)の総称。

- MPC:秘密鍵を分散して共同で署名する暗号方式。

- HSM:鍵を安全に保管・署名する専用ハード機器。

- 機密計算:データを保護したまま処理する計算手法。

- トークン化:株式や債権などをブロックチェーン上のトークンで表現すること。

- SaaS:ソフトをクラウド経由で提供する利用形態。

決済連携:Citi×Coinbaseが機関向けデジタル資産ペイメントを拡張

結論(要点)

CitiはCoinbaseと提携し、機関向けの資金の出し入れを効率化します。まずは法定通貨の入金・出金と、その連携管理を強化します。将来は、法定通貨からステーブルコインへの24時間決済にも広げる構想です。

最初のフェーズ:入出金とオーケストレーション

初期段階の焦点は「法定通貨の入金・出金の最適化」です。複数の決済手段をまとめて制御し、送金指示や着金確認を一元化します。既存のオンランプ(法定通貨→暗号資産)とオフランプ(暗号資産→法定通貨)の流れを滑らかにします。ミスや遅延を減らし、オペレーションの負担を下げる狙いがあります。

次の段階:24/7の法定通貨→ステーブル決済

次の構想は、毎日24時間の法定通貨からステーブルコインへの支払いです。営業時間外でも支払えるため、国や時差をまたぐ業務に向きます。現金残高を抑えつつ、決済を早める効果が期待されます。監査やマネロン対策と両立できるかが要点です。

強みの組み合わせ:グローバル網×クリプト基盤

Citiは94の国・地域で決済ネットワークを展開しています。広い拠点網は多通貨の入出金に役立ちます。Coinbaseは暗号資産の口座や送受信の基盤を持ちます。両者をつなぐことで、機関が使いやすいインフラを目指します。社内の資金管理システムとも連携しやすくなります。

中期の見通し:カストディ参入との一体化

Citiは2026年に暗号資産のカストディ参入を計画しています。保管と決済が同じグループでそろうと、資産の移動が短時間で完結します。コンプライアンスやレポーティングも一体で進めやすくなります。機関投資家の実需を取り込みやすい体制に近づきます。

市場への意味合い

大手銀行と大手取引所の連携は、決済の「速度」と「可用性」を高めます。これにより、ステーブルコインを使う企業の増加が見込まれます。オンランプとオフランプの摩擦が減れば、取引コストや決済リスクの圧縮も期待できます。規制対応の厳格さが保たれるかが、今後の焦点です。

用語解説

- Citi:米大手銀行グループ。国際決済に強み。

- Coinbase:米上場の大手暗号資産取引所・カストディ事業者。

- オンランプ/オフランプ:法定通貨と暗号資産の交換経路。

- ステーブルコイン:法定通貨などに価値を連動させた暗号資産。

- オーケストレーション:複数の決済や送金処理を一括で制御する仕組み。

- カストディ:暗号資産などの保管・管理サービス。

資金フロー:CoinShares週次+9.2億ドル、利下げ観測でリスク許容度回復

結論(要点)

先週のデジタル資産投資商品には9.21億ドルの資金が純流入しました。米CPIの鈍化で「年内追加利下げ」観測が強まり、リスク資産への需要が戻りました。ETF/ETPの出来高も、年初来平均を上回りました。

概況:マクロの追い風

物価指標が予想を下回り、米金融政策の緩和期待が再燃しました。これにより、投資家のリスク許容度が改善しました。結果として、暗号資産に連動する上場商品へ資金が戻りました。

内訳:資産別の動き

- ビットコイン(BTC):流入の大半を占めました。安全性と流動性の高さが選好されました。

- イーサリアム(ETH):5週ぶりに資金流出となりました。一方、レバレッジ型の商品は需要を維持しました。

資金は時価総額の大きい銘柄へ集中しました。市場の回復局面で、まずはコア資産に資金が向かう構図でした。

地域別:米独がけん引、スイスは特殊要因

- 米国・ドイツ:純流入の中心となりました。商品ラインアップと流動性の厚さが背景です。

- スイス:純流出を記録しました。売りではなく、事業者間の資産移管が主因とされます。

地域差は、上場市場やプロバイダーの構成に左右されます。資金の出入りは、必ずしも投資家の売買だけを反映しません。

位置づけ:ETF/ETPを通じた資金回帰

ETF/ETPの取引は活発でした。年初来の平均を上回る水準で推移しました。投資家は、規制整備が進む上場商品を通じて、暗号資産へのエクスポージャーを取り戻しています。

留意点:継続性と分散

- 利下げ観測が後退すると、資金フローは逆回転もあり得ます。

- 単一銘柄への偏りは、変動時の振れを大きくします。

- 移管など技術的なフローも、週次データを動かします。

短期データは振れが大きいです。複数週の流れで判断することが重要です。

用語解説

- CoinShares:欧州拠点のデジタル資産投資企業。資金フローの週次レポートを公表。

- ETF/ETP:取引所に上場する投資商品。暗号資産の価格に連動するタイプがあります。

- 純流入/純流出:資金の出入りの差し引き。プラスが純流入、マイナスが純流出です。

- レバレッジ商品:価格変動を拡大する設計の商品。上昇・下落の動きが大きくなります。

企業トレジャリー動向:ABTCのBTC積み増し、ストラテジー初格付け、ETHZillaの自社株買い

結論(要点)

暗号資産を保有する上場企業で、資本政策の分岐が進みました。American Bitcoin(ABTC)はビットコイン(BTC)を買い増し、ストラテジーは初の外部格付けを取得し、ETHZillaはイーサリアム(ETH)の一部を売却して自社株買いを実行しました。保有強化・信用補強・株主還元の三様が並行しています。

ABTC:BTCを1,414BTC追加し積み増し継続

ABTCは1,414BTCを約16.3億ドルで取得しました。保有残高は3,865BTCになりました。指標として「1株あたりのBTC量」を重視し、保有増で株主価値の裏付けを強める方針です。直近の新規上場以降も、トレジャリーとしてのBTC積み上げを維持しています。

ストラテジー:S&Pが「B-」を付与、リスク要因を明示

ストラテジーはS&Pグローバル・レーティングスから「B-」の発行体格付けを取得しました。主な弱点は、BTCへの高い集中、事業範囲の狭さ、ドル流動性の薄さです。一方で、資本市場へのアクセスや、近い期間の大口償還がない点が支えとされました。転換社債の比重が大きく、相場急変時の再編や安値売却のリスクも指摘されています。

ETHZilla:ETHを売却し自社株買い、NAVディスカウント縮小を狙う

ETHZillaは約4,000万ドル相当のETHを売却し、約1,200万ドル分の自社株を買い戻しました。純資産価値(NAV)に対する割安(ディスカウント)の解消を目的とし、残余資金や追加売却での買い戻し継続も示しました。なお、同社は引き続き数億ドル規模のETHを保有しています。

整理:トレジャリー株の「三つの打ち手」

- 保有強化型:ABTCはBTCの数量で基礎価値を厚くする。

- 信用補強型:ストラテジーは格付け取得で資金調達の安定化を図る。

- 還元優先型:ETHZillaは自社株買いで1株価値の引き上げを狙う。

いずれの方針も、市場環境や割安度、資本コストの水準に左右されます。相場変動が大きい局面では、株価と保有暗号資産の乖離が広がるため、指標の読み替えが必要です。

留意点(ボラティリティと資本構成)

- トレジャリー株は、保有暗号資産の価格変動が損益に直結します。

- 転換社債などのレバレッジ要素は、下落局面で下振れを増幅します。

- NAVとの乖離は、移管や需給の歪みで短期的に拡大・縮小します。

用語解説

- American Bitcoin(ABTC):米ナスダック上場のBTC採掘・保有企業。

- ストラテジー(Strategy):BTC保有を軸にする米上場トレジャリー企業。

- ETHZilla(ETHZ):ETH保有を軸にする米上場デジタル資産トレジャリー企業。

- 自社株買い:企業が市場から自社株を買い戻す株主還元手法。

- NAV(純資産価値):保有資産の時価から負債を差し引いた価値。

- 転換社債:一定条件で株式に転換できる社債。希薄化と調達柔軟性を併せ持つ。

- 格付け「B-」:S&Pの投機的等級の一つ。信用リスクは相対的に高い。

規制・判例:カナダのステーブル規律検討、インドはXRPを「財産」と認定

結論(要点)

カナダは連邦予算に合わせてステーブルコインの新ルールを検討しています。目的は決済の近代化です。米国のGENIUS法を参考に、監督と保護の枠組みを整える流れです。インドではマドラス高裁がXRPを「投機ではなく財産」と位置づけました。取引所による顧客資産の再配分を差し止めた点が重要です。どちらも保全・決済・カストディの実務に影響します。

カナダ:連邦予算に向けたステーブル規律の原案づくり

政府と規制当局は、業界関係者と協議を重ねています。早ければ11月4日の連邦予算で方針が示される見通しです。狙いは、ステーブルコインを現行の決済制度に組み込み、安全に使えるようにすることです。

背景には、米国のGENIUS法の成立があります。同法は、完全裏付け型ステーブルの発行・監査・AML体制を定め、2027年1月に施行予定です。カナダは対応の遅れを避けたい考えです。国内ではカナダドル連動型の普及は限定的です。一方、USDCは引き続き流通し、USDTは2023年に主要サービスからの対応が縮小しました。

制度化が進めば、会計・監査・開示の基準が明確になります。決済事業者のリスク管理も扱いやすくなります。そのため、国内での実需拡大につながる可能性があります。

インド:マドラス高裁がXRPの「財産」性を確認

10月25日の報道によると、マドラス高裁はWazirX(インドの暗号資産取引所)に対し、顧客のXRPを第三者へ再配分しないよう差し止めました。原告がインドルピーで購入した3,532.30XRPを特定し、返還までの保全を優先した格好です。

裁判所は、暗号資産はインド税法の定義に照らして「財産」として扱えると整理しました。資産としての保有・信託が可能であり、単なる「投機」ではないと述べています。管轄争いでは、利用者がインドから資金移動とアクセスを行った事実を重視し、同高裁の審理権を認めました。

この判断は、取引所の破綻・再編手続きにおける顧客資産の扱いに示唆を与えます。とくに、オムニバス口座やマルチシグ管理の下でも、顧客の固有財産としての主張が通る余地があることを示しました。

実務への含意:保全と決済の「線引き」が明確化へ

- カナダ:準備資産、開示、清算のルールが整えば、国内決済での採用が進みやすくなります。銀行・フィンテックは、監督下で24時間決済やクロスボーダー送金に活用しやすくなります。

- インド:顧客資産の分別保管と再配分禁止の線引きが強まります。カストディ契約や利用規約の見直し、破綻時の優先順位の明確化が進む可能性があります。

共通点は、投資性だけでなく「決済・保全」の機能を重視している点です。制度と判例がかみ合うことで、ユーザー保護と実務の安定性が高まります。

用語解説

- ステーブルコイン:法定通貨などに連動する設計の暗号資産。裏付け資産や発行・償還ルールが重要。

- GENIUS法:米国のステーブルコイン包括法。完全裏付け、監査、AMLを義務づけ、2027年1月施行予定。

- マドラス高裁:インド・チェンナイにある高等裁判所。テクノロジー関連の商事紛争も担当。

- WazirX:インドの大手暗号資産取引所。口座・資産の保全や再配分が争点となった。

- 差止(インジャンクション):裁判所が一定の行為を禁止・命令する仮・本処分。資産保全で用いられる。

- カストディ:資産の保管・管理業務。分別管理や信託枠組み、保険付保が論点。

プロトコル運営と供給:dYdX補償投票へ、BNBは四半期バーン実施

dYdX:停止時の損失補填をコミュニティ投票に付す

dYdXは、10月10日のチェーン停止に伴う損失の補填案を示しました。上限は46万2,000ドルです。財源はプロトコルの保険基金としています。最終判断はコミュニティ投票で行います。

停止は約8時間続きました。再開直後にオラクルの遅延が発生しました。これにより約定価格が一時的に不正確となりました。今回の提案は、その影響を受けた取引を対象とします。

- 補填原資:プロトコル保険基金(上限46.2万ドル)

- 対象範囲:停止〜再開直後の価格不整合で生じた損失

- 意思決定:コミュニティ投票(ガバナンス提案)

補填をガバナンスで決める点が要点です。透明性と合意形成を優先し、信頼回復を図る構図です。

BNB:第33回四半期バーンで約144.1万BNBを焼却

BNBチェーンは、四半期オートバーンを実施しました。焼却量は1,441,281.413BNBです。実施時の評価額は約12.1億ドルでした。焼却後の推定総供給は約1億3,773万BNBです。

オートバーンは価格とブロック生成量に連動します。目標は総供給1億BNBへの段階的な縮小です。中央集権型取引所の運営からは独立した仕組みです。供給規律と透明性を意識した設計です。

- 焼却量:1,441,281.413BNB(第33回)

- 推定時価:およそ12.1億ドル

- 目的:長期的な供給縮小とエコシステムの信認維持

継続的な焼却は希少性の維持に寄与します。一方で、需給は市場環境にも左右されます。価格効果は短期と長期で異なる点に留意が必要です。

用語解説

- dYdX:分散型デリバティブ取引所。独自チェーン上で運営。

- 保険基金:異常時の損失補填や清算時の不足分を埋めるための資金プール。

- オラクル:ブロックチェーン外の価格などをチェーンに届ける仕組み。

- ガバナンス投票:トークン保有者が提案に賛否を示す意思決定プロセス。

- バーン(焼却):トークンを永久に使えなくする行為。供給を減らす目的で行う。

- オートバーン:事前の数式に基づいて四半期ごとの焼却量を決める方式。

- BNBチェーン:BNB関連のトランザクションを処理するブロックチェーン。

供給イベントの先送り:Mt.Goxは2026年10月まで再延期、フローの「滴り化」

再延期のポイント

Mt.Goxの弁済期限が2026年10月31日に再延期されました。配分は一括ではなく段階的な実行になる見通しです。取引所やカストディの処理工程を経るため、資金の市場流入は時間に分散します。

- 新しい期限:2026年10月31日

- 残存規模:およそ3.5万BTC(推計)

- 配分方法:分割実行(取引所・保管機関の処理を経由)

これにより、「特定日」に集中する供給懸念は後退しました。焦点は、運用プロセスの管理と進捗の監視に移ります。

市場インパクトの整理

残存3.5万BTCは、市場が吸収できる範囲に近づいています。米国の現物ETFの月間純創出や、先物市場のヘッジ機能で相殺可能な規模です。さらに、2024年の半減期後の新規発行は1日あたり約450BTCに減っています。

- ETFの月間純創出:数万BTC規模に達する月がある

- 先物・オプション:ディーラーのデルタヘッジで現物フローを平準化

- マイナー供給:年約16.4万BTC(目安)、吸収実績のベンチマーク

以上を踏まえると、供給は「日付ショック」ではなく「プロセス管理」の局面に移行しています。価格影響は、フローのタイミングと市場流動性に依存します。

規模感の目安(シナリオ)

以下は、残存3.5万BTCの売却比率と概算ドル価値の目安です。前提価格は11.5万ドル/BTCとします。

- 低位ケース:25%売却=約8,700BTC(約10億ドル)

- 基準ケース:50%売却=約1.7万BTC(約20億ドル)

- 高位ケース:80%売却=約2.8万BTC(約32億ドル)

いずれも分割での実行を前提としています。ETFの創出・償還やデリバティブのヘッジが、短期の吸収力を左右します。

注目カレンダーと監視点

フローは税務やリバランスの期日に重なりやすい傾向があります。これらの時期は出来高と板の薄さが重なる場合があり、短期の価格振れが出やすくなります。

- 税務関連:米国12月末〜翌1月、英国1月末、日本3月中旬

- 四半期・月末:ETFや先物の期近・期先のロールが集中

- 公式情報:受益者向け告知、ラベル付与済みウォレットのオンチェーン動向

マクロ環境も重要です。金利政策や為替の変動は、暗号資産のリスクセンチメントに影響します。

用語解説

- Mt.Gox:かつての日本のビットコイン取引所。破綻後、債権者への弁済手続きが継続。

- 現物ETF:現物の暗号資産を裏付けにした上場投資信託。創出・償還で需給が調整される。

- オン/オフランプ:法定通貨と暗号資産を相互に交換する仕組みや経路。

- デルタヘッジ:先物やオプションで価格変動を相殺する運用手法。

- カストディ:暗号資産の保管・管理を担う専門サービス。

技術論点:Solana創設者がL2の「分散性」を批判、法的・社会的分散性の反論も

論点の要旨

Solanaの共同創設者アナトリー・ヤコベンコ氏が、イーサリアム系レイヤー2(L2)の分散性を問題視しました。多くのL2が独自コードと管理者権限に依存するため、「L1のセキュリティをそのまま継承する」という説明は適切でないという指摘です。これに対し、開発者や法務の専門家からは、法的責任やDAO統治を含めた「社会的分散性」も評価軸に含めるべきだという反論が出ています。評価は技術面だけでなく、制度設計も合わせて行う必要があるという整理です。

ヤコベンコ氏の指摘(構造的分散性の不足)

同氏は、L2の多くが大規模な独自実装を抱え、コード監査が難しくなっている点を問題視しました。さらに、資産の管理がマルチシグ(複数署名)に依存し、少数の管理者で資産移動が可能になり得ると指摘しました。結果として、L2資産は最悪時にはブリッジ資産と同等の管理者リスクを持ち、L1のセキュリティを「自動的に」受け継ぐわけではないという立場です。

- 大規模な独自コードにより、バグや設計ミスの検出が難しい。

- 運用鍵がマルチシグに集中し、権限が少数に偏りやすい。

- 「セキュリティ継承」を額面通りに受け取るのは危うい。

反論の枠組み(社会的分散性の重視)

一方で、法務・技術コミュニティからは、分散性は技術だけで測れないとの意見が示されました。オンチェーンのガバナンス、法的責任、情報開示、監査などの制度的仕組みを重ねることで、権限を透明化し、乱用を抑止できるという考え方です。完全に「無権限」を目指すより、権限の所在と制約を明確にする設計も評価対象に含めるべきだと整理されました。

- DAOや投票設計により、意思決定を可視化・牽制できる。

- 法的責任とコンプライアンスを組み合わせ、濫用リスクを低減。

- 監査・開示・タイムロックで、アップグレード権限を制御。

実務上の評価ポイント(チェックリスト)

L2の分散性を判断する際は、次の観点を組み合わせて確認すると全体像をつかみやすくなります。技術設計と制度設計の両面をそろえて見ることが重要です。

- 鍵と権限:管理者鍵の範囲、マルチシグの構成、緊急停止の条件。

- 変更手続き:アップグレードの承認プロセス、タイムロックの有無。

- ブリッジ依存:資産の入出金経路、代替経路と復旧手順の設計。

- 検証の仕組み:不正検知やチャレンジ機構の運用状況。

- ガバナンス:DAOの権限配分、投票参加率、監査と情報開示。

用語解説

- Solana:高速処理を特徴とするパブリックブロックチェーン。

- レイヤー2(L2):基盤チェーン(L1)の外で処理し、最終結果をL1に記録する拡張方式。

- セキュリティ継承:L2がL1の安全性に依存し、同等の保護を受けるとする考え方。

- マルチシグ:複数の鍵で署名して初めて取引を承認する仕組み。

- DAO:トークン保有者などの投票で運営する自律分散型組織。

センチメント:MetaMaskのドメイン登録でエアドロ期待、LINKはクジラの累積継続

MetaMaskのドメイン登録と期待再燃

MetaMaskが「claim」「gift」を含む新ドメインを登録し、トークン発行観測が再燃しました。両ドメインは現時点で公式サイトへ転送され、正式発表は確認されていません。市場は「エアドロップ(無料配布)」の可能性を織り込み始め、期待先行のムードが高まりました。

留意点:期待先行と詐欺リスク

公式トークンの有無は未確定で、過度な期待は価格の振れを大きくします。類似ドメインを使った詐欺サイトの出現も想定され、署名要求や秘密鍵入力は厳禁です。正式アナウンスとアプリ内の案内以外は反応を控えるのが無難です。

LINKの需給:大口移出とテクニカルの噛み合い

Chainlink(LINK)は、10月の下落後に大口保有者の累積が観測されました。約1,000万LINKが取引所から出庫されたとの報告があり、短期の売り圧力は和らいだ可能性があります。価格は18.7ドル付近の節目を上抜ける場面がありましたが、出来高は週平均をやや下回りました。

総合評価:材料は強弱混在、出来高の裏付けが鍵

MetaMaskの思惑はユーザー数の大きさから影響度が高い一方、確度は不明です。LINKは需給面で支えが見えるものの、上昇の持続には出来高の増勢が必要です。短期間の思惑とテクニカルの乖離に注意し、材料の確度と流動性の両面を確認する局面です。

用語解説

- MetaMask:イーサリアム系の代表的なウォレットアプリ。

- エアドロップ:プロジェクトがユーザーに無償配布するトークン施策。

- Chainlink(LINK):外部データをブロックチェーンに渡す分散型オラクルのトークン。

- クジラ:大量の資産を保有し、市場に影響し得る投資家層。

- 出来高:一定期間に成立した取引数量。トレンドの信頼度を測る指標。

今後の展望とリスク:FOMC・日銀・ECB、そしてETFローンチの需給

金融イベントの時間割と市場への基本線

直近は米連邦公開市場委員会(FOMC/10月29日)、日銀金融政策決定会合と欧州中央銀行(ECB/ともに10月30日)、米国のGDP・PCE公表が続きます。市場では、FOMCの0.25%利下げ観測が優勢です。これにより金融条件が緩み、リスク資産へ資金が戻りやすい地合いが想定されます。ただし、声明文や記者会見の「先行きガイダンス」がタカ派寄りなら、短期の巻き戻しに注意が必要です。

スポットETFの初期フロー:需給の「往復」に備える

今週は現物ETF(スポットETF)の新規上場が重なります。Solana(10月28日見込み)、GrayscaleのGSOL転換(10月29日見込み)、HederaとLitecoin(ともに10月28日見込み)です。初日は「買い噂・売り事実」が起きやすく、寄り付きの買い需要と、上場後の利益確定売りが交錯しがちです。創出・償還(ETFの新規受益権の発行・回収)のペース、基礎資産の板厚、マーケットメイカーの在庫状況を確認しながら、出来高の伴うトレンドか一過性のフローかを見極める局面です。

外交イベント:東京発の首脳往来がセンチメントに与える影響

トランプ大統領は、東京での首脳会談に続き、韓国・慶州での米韓・米中首脳会談が予定されています。通商や安全保障で歩み寄りが見られれば、世界株や仮想通貨などリスク資産の心理改善につながります。一方で対立が前面化すると、為替のリスク回避(ドル高・円高/円安の振れ)を通じてボラティリティが高まりやすくなります。発言ヘッドラインによる短期反応に留意が必要です。

制度面の催促相場:カナダのステーブル規律

カナダ連邦予算に先立ち、ステーブルコインの包括的な規律整備が検討されています。米国のGENIUS法を参照しつつ、決済インフラの近代化と消費者保護を両立させる方向性が示されています。規制の枠組みが明確になると、銀行・決済事業者の参入障壁が下がり、安定的な法定通貨連動トークンの活用が広がる可能性があります。

短期の注目ポイント(チェックリスト)

- FOMC(10/29):0.25%利下げの有無、インフレ見通し、バランスシート方針。

- 日銀・ECB(10/30):金利据え置きの可否、為替・物価の評価、国債買入の運用。

- 米GDP・PCE:成長とインフレのバランス。名目賃金とのズレに注意。

- ETFローンチ初日フロー:寄り前の板とインディケーション、出来高/基準価額(iNAV)の乖離。

- 外交ヘッドライン:米中の関税・輸出規制・安全保障に関する表現の変化。

中期シナリオ:緩和期待 vs. 実体指標の鈍化

年内の追加利下げ観測が続けば、デジタル資産には資金流入が入りやすい一方、実体経済の鈍化や企業収益の減速が鮮明になると、リスク選好は不安定になります。ETFの層の厚みは下値の支えになり得ますが、マクロの失速や政策のタカ派転換があれば、上値は重くなります。

主なリスク要因

- タカ派サプライズ:利下げ見送り、または先行きガイダンスの引き締め方向。

- ETFの換金売り:初期の買いが落ち着いた後のフロー逆回転。

- 外交リスク:対立激化による原油・為替・株式の同時変動。

- 規制ヘッドライン:ステーブルや取引所に対する規制強化の報。

用語解説

- FOMC:米連邦準備制度の金融政策会合。

- PCE:個人消費支出物価指数。米インフレの重要指標。

- スポットETF:現物資産を直接保有する上場投資信託。

- 創出・償還:ETFの受益権を新規発行・回収する仕組み。需給の鍵。

- マーケットメイカー:気配提示で流動性を供給する参加者。

- GENIUS法:米国のステーブル規律に関する新法の総称。

結論・要点整理

本日の主因は「新規の現物ETFの連鎖上場」「伝統金融の本格参入」「利下げ観測に支えられた資金流入」です。短期はイベントが集中し、ニュースに反応した値動きが続く想定です。FOMC・日銀・ECBの決定と、各ETFの初期フローがどこまで織り込まれているかに注目が集まります。外交日程は安心材料と不確実性が交錯し、突発ヘッドラインの影響が大きくなりやすい局面です。

本日のポイント(要約)

- 現物ETFの新規上場が需給を動かす。初日は「買い噂・売り事実」に注意。

- IBMとCitiの動きが、機関投資家の受け皿を広げる方向に働く。

- 米利下げ観測がリスク許容度を押し上げ、資金フローの回復を後押し。

直近の注目点(チェックリスト)

- FOMC・日銀・ECBの結果と記者会見のトーン。

- 各ETFの初日の出来高、iNAV乖離、創出・償還のペース。

- 外交ヘッドラインの方向性と為替・金利への波及。

リスクと留意事項

- タカ派的なガイダンスやサプライズでの巻き戻し。

- ETF上場後の利益確定売りによるフロー逆回転。

- 突発ニュースによるボラティリティ上昇と流動性の薄化。

本記事にはAIによる収集・分析データが一部含まれます。情報の正確性には十分留意していますが、最終的な判断はご自身の責任でお願いします。

また、本記事は投資判断を促すものではなく、市場理解を目的とした情報提供にとどまります。

コメント